Lire le Louvre, visiter ses Conversations

Le 14 novembre 2023

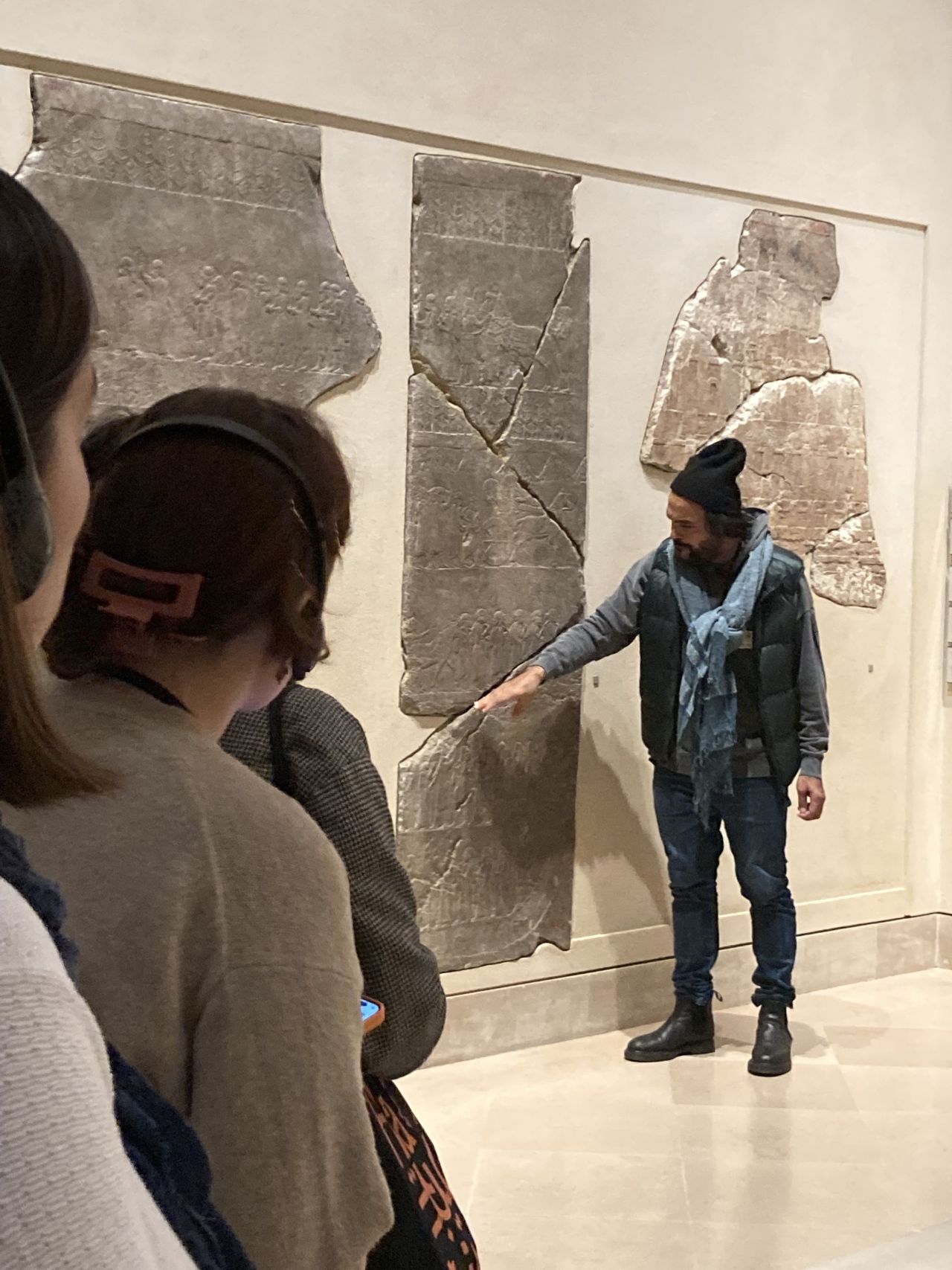

Dans Les Conversations du Louvre, récemment paru en coédition avec le Seuil, Hans Ulrich Obrist, commissaire d’exposition et directeur des Serpentine Galleries, s’entretient avec différentes figures et sensibilités de la création contemporaine qui partagent avec lui des observations sur ses collections en s’y déplaçant. À l’occasion de la publication de ces échanges, le musée organise plusieurs rencontres où certains des artistes interrogés par Obrist rejoueront les cartographies de leurs déambulations passées avec d’autres visiteurs.