Trouver des ressourcesPour préparer votre visite en autonomieSe former et transmettre | Trouver des ressources | De l'image à l'estime de soi

Le Louvre met à disposition des encadrants de publics de l'éducation, du champ social, de la santé et du handicap des ressources pédagogiques pour les accompagner dans la préparation de leur visite en autonomie.

De l'image à l'estime de soi (14)Affichage :De l'image à l'estime de soi

De l'image à l'estime de soi

Images et estime de soi

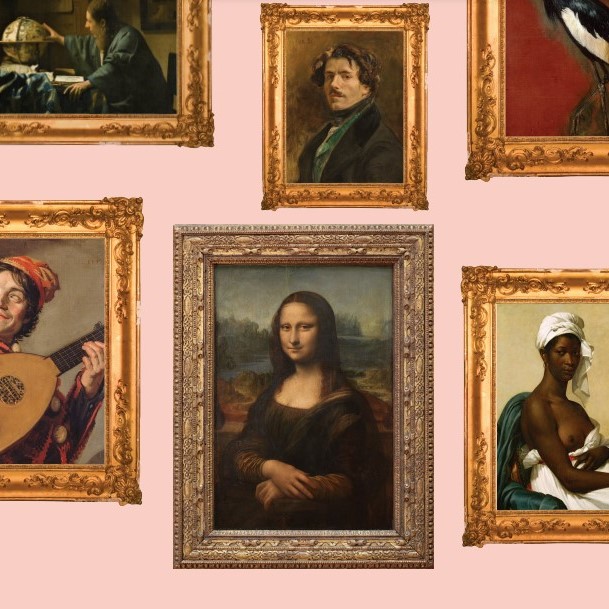

La représentation du corps humain est au cœur de l’histoire des arts et des collections du musée du Louvre. De l’Antiquité au 19ème siècle, ces représentations humaines véhiculent et questionnent les canons de beauté idéale propres à chaque époque et chaque société. Associés à la découverte des objets, des gestes et des rituels de beauté, ils témoignent de l’évolution de l’apparence physique à travers les âges et les civilisations. La rencontre avec les artistes et la pratique artistique amènent d’une part à interroger les mécanismes de construction de ces stéréotypes et d’autre part à opérer le lien entre la perception de ces images et la représentation de soi. A l’heure de l’omniprésence des images et des réseaux sociaux dans la vie des adolescents, cette thèmatique vise à aborder la notion d’estime de soi et à informer des risques sur leur santé mentale.

Une beauté idéale ?

L'évolution des canons esthétiques de la Grèce antique au début du 19ème siècle

À partir d’une quinzaine d’œuvres choisies au sein des collections des Antiquités grecques, étrusques et romaines et des collections de Peintures, le parcours interroge la notion de beauté idéale en occident entre le 5e siècle av. J.-C et le début du 19e siècle. En partant des canons esthétiques élaborés par les sculpteurs grecs, fondements des recherches sur le Beau (ce qui plait à l’œil) à partir de la Renaissance, les œuvres proposées témoignent de l’évolution, dans le temps et l’espace, des normes de beauté. Construction sociale et culturelle, la beauté traduit le regard que les sociétés portent sur le corps. Les peintres et les sculpteurs se font les intermédiaires de ces représentations. Elles révèlent la diversité des goûts esthétiques dans des contextes intellectuels et sociaux qui varient selon les régions, les commanditaires et les artistes. Si la beauté est d’abord une recherche sur l’idéal du corps masculin, la beauté est féminine à partir du 16e siècle. Les artistes s’emparent du corps féminin, prétexte à exprimer sensualité et érotisme. Représenter la beauté devient un champ d’expérimentation toujours recommencée sur les formes circonscrites par le trait ou modelées par la couleur, idéalisées ou en quête de réalisme.

Une beauté idéale ?

Dossier pédagogique

Beauté : miroir d'une société des apparences

À partir de près d’une vingtaine d’œuvres choisies au sein des collections de Peintures et d’Objets d’art, le parcours interroge le rapport qu’entretiennent les sociétés médiévale et moderne, entre 13ème siècle et fin 18ème siècle avec leur corps. S’appuyant sur les arts visuels et les objets luxueux de l’aristocratie ou de la grande bourgeoisie, il donne à voir les rituels de soin et de beauté au quotidien des plus riches. Si le Moyen Âge reprend les pratiques d’hygiène, comme le bain, du monde gréco-romain, réalité contrastant avec les idées reçues d’une période où la propreté et le bien-être du corps n’ont pas leur place, la fin du 15ème siècle marque une rupture. L’eau devient un ennemi pour la santé. Les comportements se modifient et une nouvelle forme d’hygiène et de soins s’imposent : le linge immaculé mais aussi les fards, les poudres et les onguents qui recouvrent les tables de toilette des femmes et des hommes. A la fin du 18ème siècle, l’eau est réhabilitée et retrouve une place essentielle dans le lavage des corps. Point commun à ces temps anciens : l’absence d’intimité. Bains, toilette, habillage se font entourés par des servantes et des visiteurs.

Cette histoire du propre se conjugue avec celle de l’apparence. Peintres et fabricants de luxe témoignent de l’importance accordée au temps de l’embellissement. Si le maquillage, les coiffures complexes, les multiples accessoires de toilette ne sont pas nouveaux, leur consommation et leur fabrication dans des matériaux précieux s’intensifient à partir du 16ème siècle. En France, sous l’impulsion de Louis XIV (1661-1715), modèle à imiter, la cour se plie à une stricte étiquette. Les courtisans, comme leur roi, sont en représentation. Dépenser pour être à la dernière mode, plaire pour séduire sont au cœur d’une société fondée sur les apparences et le statut social. L’estime passe par le regard de l’autre et par la reconnaissance du groupe: l’élite aristocratique. Au milieu du 18ème siècle, ces codes rigides sont critiqués par les Lumières. L'individu comme sujet, le goût pour plus de naturel et d’intimité se diffusent dans la société. En témoignent les débuts d’une spécialisation des lieux réservés aux soins du corps, l’expression des sentiments et des émotions ou encore la mode à la grecque libérant les femmes corsetées.

Beauté : miroir d'une société des apparences

Dossier pédagogique

Portraits. Un ressenti, une histoire.

Portraits. Un ressenti, une histoire

Dossier pédagogique

Portraits. Un ressenti, une histoire

Livret d'activités